目次

今月のことば

創始者の言葉

能力別の学習とは

身長の伸びる時期やスピードが一人ひとり違うように、能力の発達もそれぞれの子どもによって違います。このことは、例えば、水泳の練習の場合を考えてみるとよくわかります。クロールができるようになるためには、まずバタ足が上手にできるようになるまで練習し、次に腕の使い方や息つぎの練習をするでしょう。それぞれが、バタ足がすぐにできるようになった子にいつまでも同じ練習をさせていたらどうなるでしょう。その子はやる気をなくしてしまいます。

学習にしても同じです。例えば算数の九九では5回の練習でマスターできる子に10回練習させてはやる気を奪ってしまいますし、10回必要な子に5回で次の段階に進ませたら苦しくさせてしまいます。また、九九の段階で他の子より多く練習が必要だった子が、方程式の学習では他の子より少ない練習量でマスターできたということもよくあることです。伸びる時期は子どもそれぞれによって異なるということです。

できるまで繰り返すのがKUMON

”できる”と”わかる”の違い。機会あるごとにお伝えしていますが、「解き方を理解した状態」が”わかる”「鉛筆がスラスラ動く状態」が”できる”です。

「できるのになんで何回も繰り返すの?」

「わかっているけどできるようにはなっていないんだよ。とびきりできる状態を目指すよ!」

こんなやりとりを子どもたちとしています。5回も6回も繰り返さないとできる状態にならない子は、一見大変そうに見えますが、繰り返す忍耐力さえ身につけていれば、その子のペースで乗り越えていくことができます。我慢できる子は強いんです。

大学受験を終えて

京都大学1年 M.S

僕はこの春、京都大学へ無事現役合格しました。公文へは幼児教室に10ヶ月ごろから通い、中学受験のため休会し中学から再開しました。

自分は数学について述べるべきだと思ったので数学を中心に述べていきます。別の学問にも通じる事も多いと思うので、その点に留意しながら読んでもらえると幸いです。

私は昔、途中式を書けと言われてめちゃくちゃ反抗していたらしいです。(自分では覚えてないですけど…)「途中式なんか書かなくても自分はわかるのに…ただめんどくさいだけじゃん…」と。この気持ちは誰でも生まれて当然です。性格のせいでもなく。しかし、これは途中式の意義を理解していない人にのみ当てはまる話です。では、途中式の意義とはなんなのでしょうか?(以下では途中式を記述と言い換えています)

簡単に言うと、「自分を伝えるためのツール」です。数学は会話のラリーがとても少ないです。特に試験では、こちらがボールを投げて相手がキャッチして終了です。となると、相手に自分をわかってもらうためには、その一球にできるだけ多くの情報を込めなくてはなりません。野球なら1球で球種・速度・精度全てをアピールするのは難しいと思います。(球種なんて当然何種類もありますし)。しかし数学ならどうでしょうか。もちろん解答用紙の大きさという制限はあります。が、そんなものあってないようなものです。いくらでも記述を通して自分をアピールすることができます。記述の意義はわかってもらえたと思いますが、数学において「相手に自分をわかってもらう」とは何なのかと感じた人もいると思うので、次にその点について述べます。

まず数学の理解度というのは0or100ではないです。また上限もないです。先ほどの「相手に自分をわかってもらう」は「自分の理解度を相手に伝える」を指しています。この行為は数学の能力が数値化される場面(試験等)で必須になってきます。

ここで「正確な解き方が明示されていて考えの筋道がはっきりわかる答案」と「答え以外が書かれていない答案」の2つの答案があったとしましょう(2つとも答えは合っているものとします)。点数は0から10までつけられる時、前者はおそらく10点がつくでしょうが、後者は前者と同じく答えは合っているものの10点は期待できないでしょう(0点にされる可能性も低くはない)。これは、後者の答案からは数学の能力(理解度)が読み取れないからです。また記述は上記とは異なる価値を持つ事もあります。数学は解法が無限にある世界で、中には特定の人にしか思い付かないようなものも存在します。記述はそのようなものも保存してくれるのです。

最後に、数学力を伸ばすことだけが数学ではないです。表現力を伸ばすことも数学のうちの一つです。自分を表現することの楽しさに気づくと世界が広がりますよ。

上記の話題とはそれますが2点ほど私が大事だと思うことを述べます。

コツコツ勉強するのが嫌いだから自分は勉強が向いていない、と考える人は多いと思いますがそれは「短距離の才能がある選手を長距離の測定だけして切り捨てる」くらい野暮なことです。

子どもの興味を止めるようなことはしてはいけません。何かの力を伸ばす上で一番強いのは「興味」です。

最後になりますが、清水先生を始めスタッフの方々には大変お世話になりました。ありがとうございました。

私(清水)のつぶやき・・・

Sくんは生後10ヶ月から教室に通い始めました。

10ヶ月の子がプリントなんか出来るの?とまず思いますよね。いえいえプリントをするのではなく、プリントでその子の能力を伸ばす、そのためのツールが公文だったのです。例えば歌カードや漢字カードなのです。私も我が子のために漢字カードを100枚以上読ませるための日々を送ったり、歌(日本の童謡など)を自分(母親自身)にノルマを決めて毎日歌ったものです。

公文の幼児優秀児をうむための言葉に”歌200読み聞かせ1万かしこい子”というのがあります。毎日母のノルマとして読み聞かせは10冊以上してやり、それを記録していきました。幼稚園時代はカレンダーをめくる度に図書館へ行く日を月2回と決め、記入したものです。図書館へは小4まで通いました。行って借りてくる本は30冊。10冊は本人の選ぶに任せて(もちろんレベルは低いです。ほとんど絵本で母はイライラしたものです)あと20冊は私の読み聞かせ用でした。Sくんの通った幼児時代もそんな日々をお母さんは経験されたと思います。自分一人だとついつい中断しがちなため、わざわざ私の教室に通って日々の記録を見せ、アドバイスをもらう、そんな日々だったように思います。

2歳~3歳ごろ、鉛筆が持てるようになってプリントをするようになりました。あとは一般的に想像できる公文プリントのレベルを上げながら、壁にぶつかった時(本人がやりたくないと拒否した時)相談しながら進めていったものでした。

では、そんなにしてまでなぜ幼児時代から教育をするのでしょう。

それは一般的に幼児時代(小学校入学前)にはじめた教育は、意欲、やり抜く力、自己肯定感、感情コントロール、問題解決力、想像力、などを育てるといわれるからです。これは「ペリーの就学前プログラム」によるものです。

これらの力は、その人の人生にとってとても大きな力となる源であり、また学校に入学してから始める教科教育より数段、後々の土台となる力なのです。これらは一般的に”非認知能力”と言われる能力ですが、そんな力を土台としてSくんは成長していきました。それらの力は何も公文など特別な教育だけからしかつかないわけではなく、日々の生活リズムをきちんとする、親と子が信頼関係にある、たくさんの経験をする、しっかり遊ばせる、などなどの上に培っていくものなのです。Sくんは最終教材までやり遂げ、自分の夢に向かって前進しました。やはり幼児期からの力の上に教材の先取り学習はとても効果がありました。

私はこのような子に出会うと、その背後にご家庭の我が子を信じる力を感じます。毎日毎日の連続の中で我が子の成長に気づかなくてイライラしてくる日もあります。そんな時私はその子の成長を伝え、頑張るようにアドバイスして乗り越えてもらったなあ、よかったなあ〜と、自分に賛美を送っています(笑)。とにかく今公文を学習しているどの子も18才になった時、消去法ではなく、行きたい進みたい方向を選べる子になってほしいものと、今日もまた”公文がんばれ!”とか”何になりたい?”とか叫んでいる私がいます。

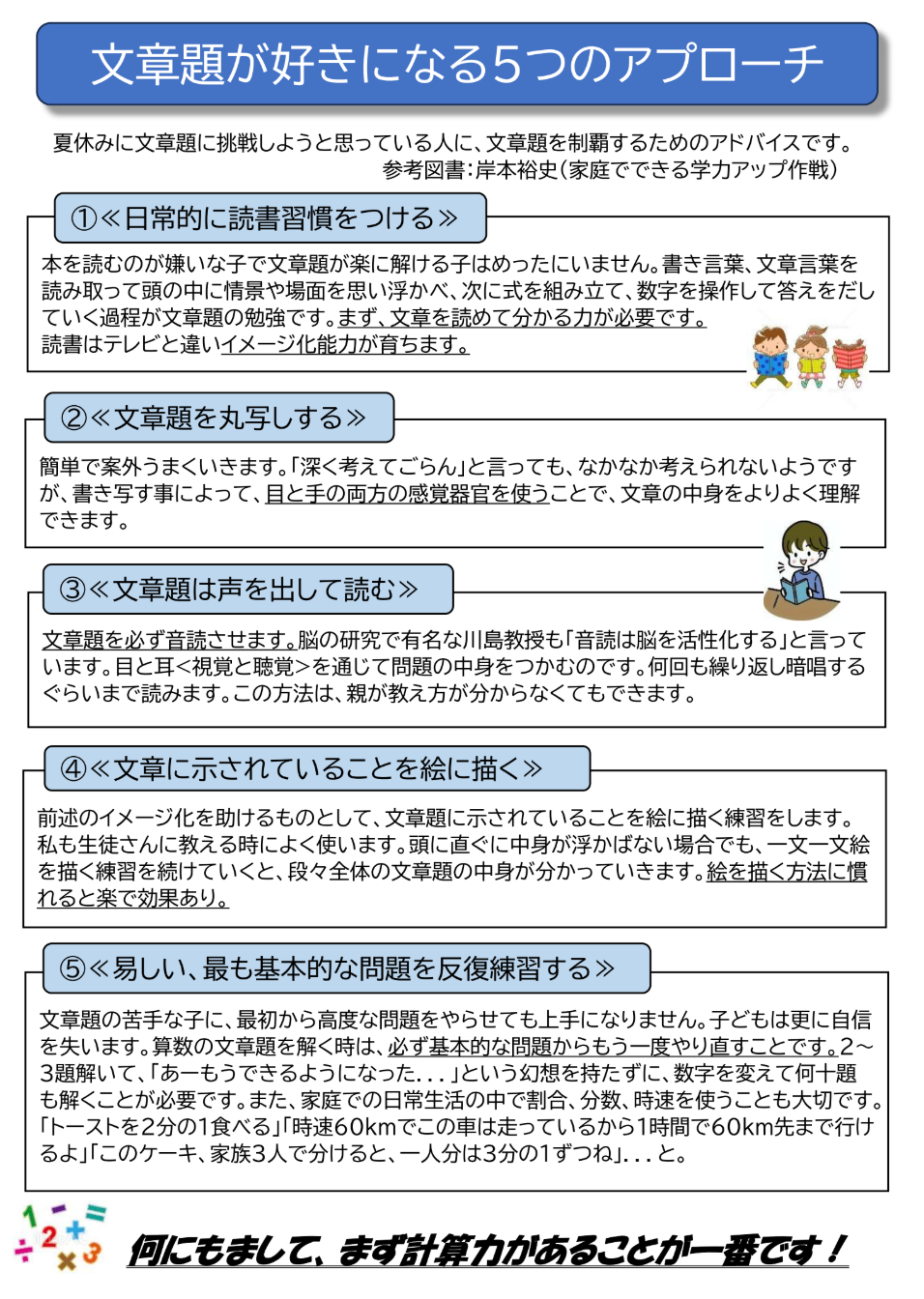

文章題が好きになるために!