目次

今月のことば

創始者の言葉

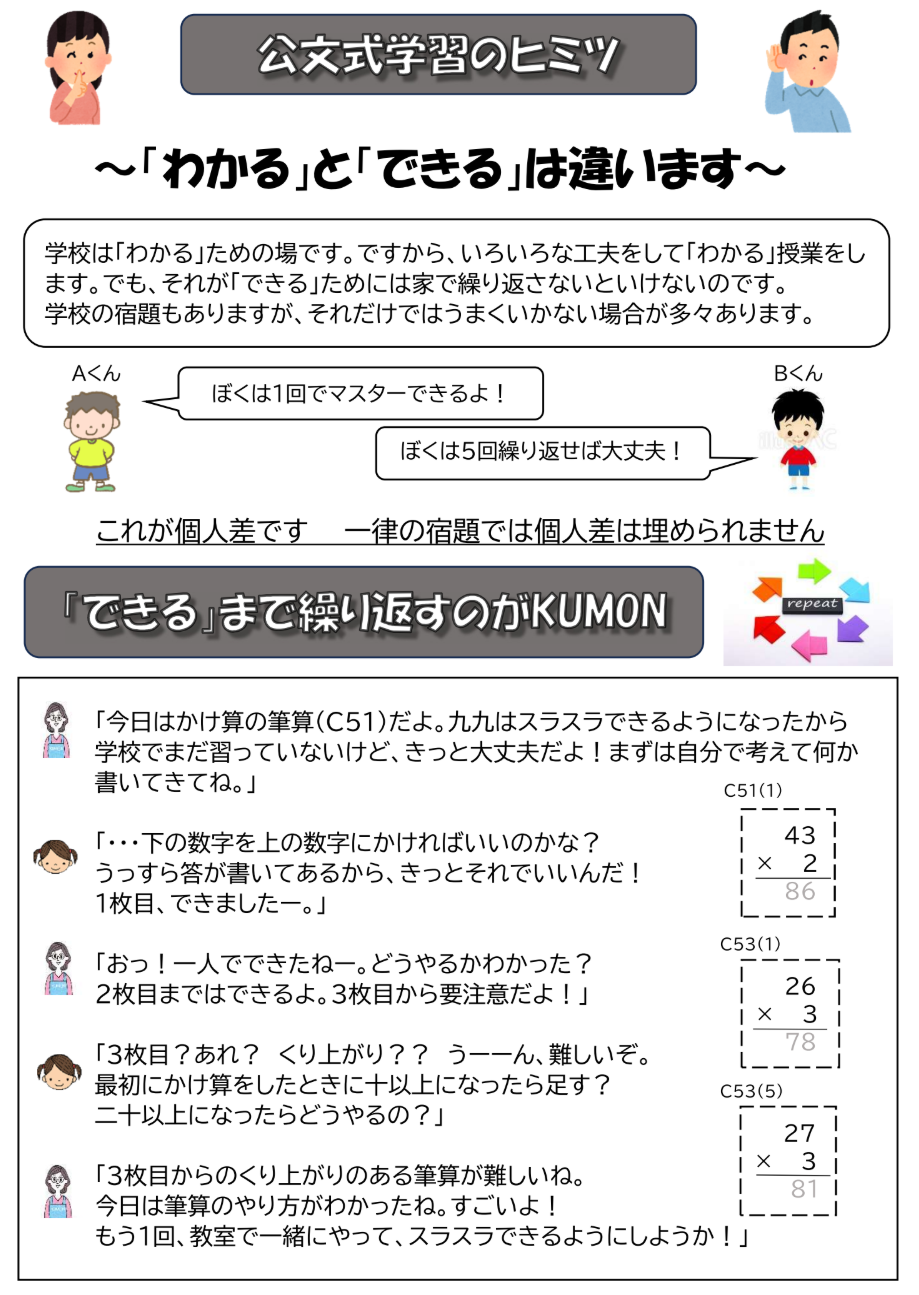

公文式学習のヒミツ

卒業生が手記を寄せてくれました

九州大学大学院 A.Oさん

初めまして。この教室の卒業生のA.Oと申します。公文とどのような関りがあるか端的に説明すると、幼稚園の年中から中学2年生までの間、公文に通っていました。(豊川南四中生です)進路として、高校は茨木高校、九州大学共創学部と進み、この四月から九州大学大学院に進学する次第です。卒業という節目の時期であり、今回このような機会をいただきました。ありがとうございます。

本題ですが、大学を卒業した今、振り返った際、新たなものを勉強するときに公文で得た経験が大いに役立ったと感じています。新しいことを勉強するとき、書いている事が全くわからないことはあるあるで、それはその勉強を諦める主因にもなり得ます。いわゆる、面倒くさくなるという状況ですね。そして、この状況は公文の学習でもよくあると思います。

実際、公文で自分の学年より上の学年の教材に取り組んでいる際に、「何やってるかわからへん、いやや、やめたい」という経験をしたことがある人は数多いと思いますし、自分もその1人で、これは何をやらされてるんやと不思議に思いながら学習に取り組んでいました。ただ、公文では「わからへんからやめた」ということは出来ず、できるようになるまで何度も何度もやり直しさせられます。

その時に、どうやったらできるかなと色々なことを考えて正解を導き出そうとすると思います。俗に思考力と呼ばれるこの力は学校の学習でももちろん養えますが、自分の学年より上の教材を取り組むことになる事が多い公文の方がより身に付きます。そして、公文を通じて小学生や中学生のうちにこの思考する習慣をつけることがその後の勉強で大きく役立ちます。実際に、大学の研究は新しいものの勉強とほぼ同じであり、答えがない問いばかりです。そして、公文で養った思考力のおかげで、ここまで上手く研究を進められてきました。通っている皆さんは、公文の勉強が嫌だと思う時がたくさんあると思いますが、将来に役立つことを信じて、歯を食いしばって頑張ってください。

公文では学校と異なり、自分のペースで学習を進められると思います。早く進むことが正義と思われがちですが、実際は内容をよく理解して、継続して進めていく事が一番大切だと思います。周りの進度に焦ることなく、自分のペースで学習していってください。応援しています!

最後になりますが、保護者の皆さまも子どもの成長を温かく、優しい目で見てあげてください。もし子どもがわからなくてつまづいていたら、ぜひ一緒に問題を解いて子どもと同じ目線を味わってあげてください。そうすることで子どもたちの抱えている難しさを幾分か理解でき、子どもの良い味方になれると思います。親子一丸となって成長されることを願っております。

~ご両親より~

年中の頃、兄の姿を見て「自分も公文に通いたい」と言い出した息子。その言葉に驚きながらも、自ら学びたいという気持ちを尊重し、公文を始めました。ちょうどサッカーも始めた時期で、週2回の公文と週3回のサッカーをこなしながら、時間を工夫して両立する姿に、幼いながらも自立心が育っていることを感じました。

公文では、知らなかったことを知る喜びに目を輝かせ、学ぶことへの前向きな姿勢が自然と身についていきました。学年を越えた内容に挑戦したときには、理解できずに悔し涙を流すこともありましたが、清水先生に質問しながら一歩ずつ進む姿に、努力する力と粘り強さが育まれているのを感じました。先生から「今は難しいところに入ったので、宿題の枚数を減らしています。心配しないで見守ってくださいね」と声をかけていただき、親としても安心して支えることができました。

小学生から中学生に上がる頃、清水先生から教えていただいた「我が子のよいところ50」を書き出す取り組みを実施しました。最初は思いつかず悩みましたが、日々の小さな行動に目を向けることで、「自分で準備する力」「悔しさをバネにする力」など、見過ごしていた成長に気づくことができました。そして何より、こちらが1から10まで指示しなくても、自分で考えて行動できる子なのだと、改めて実感しました。

私たちは公文未経験でしたが、息子が壁にぶつかりながらも前に進む姿を見て、「この子は自分の力で乗り越えられる」と確信しました。現在、大学院で新たな挑戦を続ける息子の姿に、幼い頃の積み重ねがしっかり根を張っていることを実感しています。これからも、自分の選んだ道を信じて進む彼を、心から応援していきたいと思います。

~清水の思い〜

公文式に対しての私の考えは「18才で人生を選べる子」すなわち自分の進むべき方向性を学力不振に泣くことなく自信をもって選択できる子を目指しています。

高校卒業時に、こっちに進みたいけど学力が…などの理由であきらめるのではなく、どちらの方向にもいけるけれど「私はこっちへ進みたい!」と選択できる子にしたいのです。

その時大きくものをいうのが基礎学力の有無なのです。これをスポーツに例えてみると、筋トレ(全てのスポーツに共通)=公文試合練習(スポーツの種類を選びます)=塾です。50m走れない子にサッカーの楽しさを教えようと思っても無|理です。勉強も同じ、まずは基礎体力=基礎学力です。

ですから公文で日々の基礎力育成、そして試合の練習はしかるべき時期に塾へ行くことをお薦めします。私が塾講師をしていた頃、これを間違えて小さい時から塾通いをして崩れていく子を多く見ました。そして私は塾講師を辞めました。

また教師をしていた時には、学校のカリキュラムはとても多いので、基礎力をつけるのはムリ、そう思って私の教師時代は宿題をたくさん出す人でした。そんな私の経験から”基礎力が弱い”とわかるのは算数・数学に於いては高1なのです。それまでは、テクニックで何とかなるので気づきにくいですが、大学入試の時には、しっかりとした基礎力がものをいいます。

特に数学・英語そして英語を支えるのは国語力です。この3科の基礎をコツコツと積み上げれば、たとえ小中成績が悪くても高校から大学入試で花が咲きます。

Oくんをはじめ、公文で人生を選択できた子は皆、日々の公文の辛さ苦しさを話しながら、それを乗り越えた後にくるこれまでの自身の頑張りを「よくやった。両親に感謝!」と表現します。「片目を今片目は5年先を見つめよう」これが私(清水)の合言葉。

さあ今日もがんばりましょう!